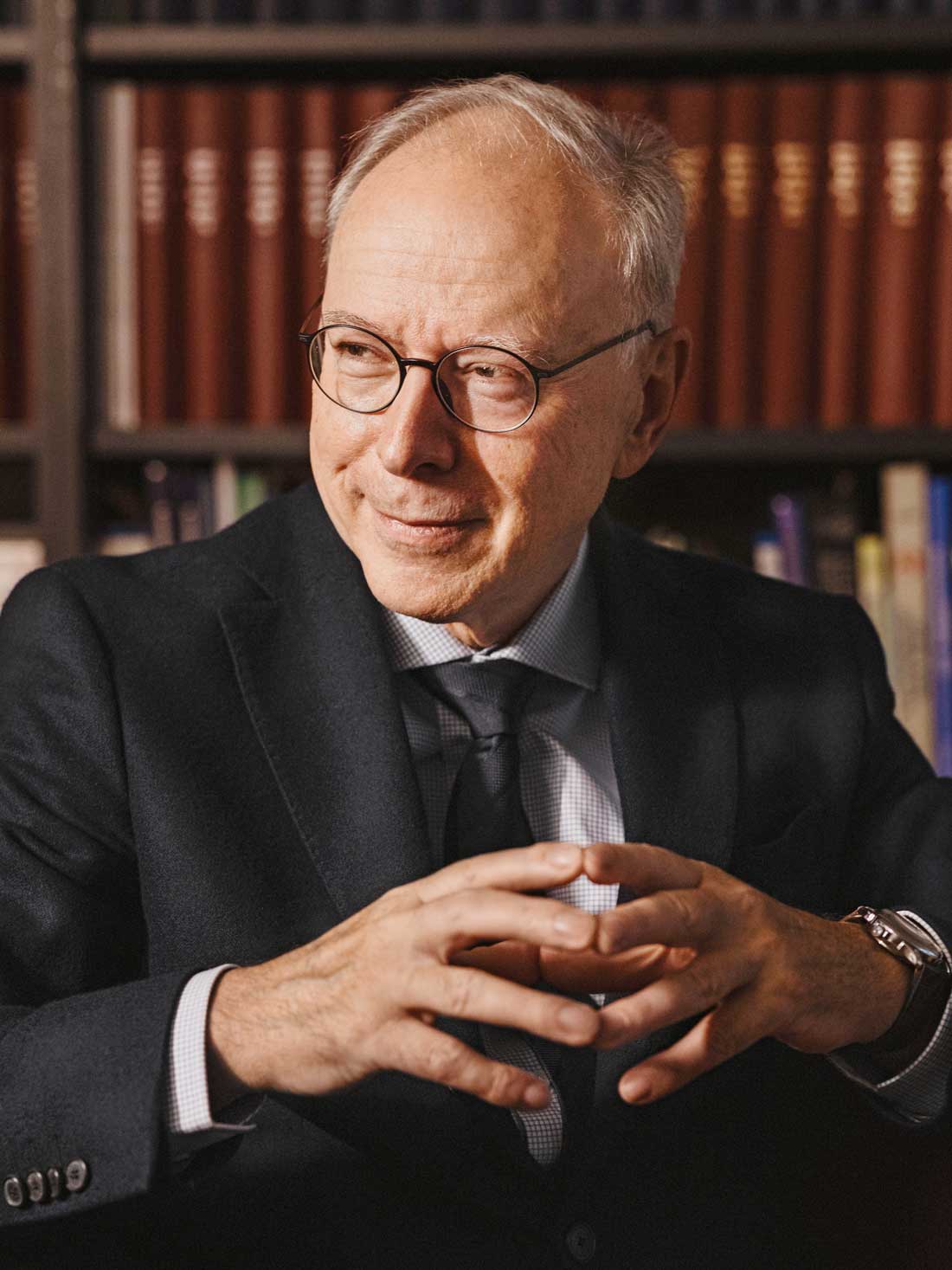

Mr.

C(EO)MOS

Foto

Juli Sing

Klaus Hörndler, CEO bei Ziehm Imaging, ist ein Mann der Praxis. Die Geräte und Technologien, die in seinem Unternehmen gefertigt werden, kennt er alle aus dem Effeff. In der Produktion legt der Chef auch gerne selbst einmal Hand an: Er schiebt C-Bögen durch die Gegend, justiert Bildschirme oder diskutiert mit seinen Mitarbeitenden. Ganz klar: Klaus Hörndler, der studierte Elektroingenieur, ist gern mittendrin im Geschehen.

Was hat Sie im Jahr 1994 bewogen, bei Ziehm Imaging anzufangen?

Das war mehr oder weniger Zufall nach dem Studium. Ziehm Imaging suchte Ingenieure und setzte mich in der Entwicklung von Bildwandlermodulen für Monitore ein. Das gefiel mir und begeisterte mich vom ersten Tag an. Und ich bin geblieben. Dass ich allerdings einmal an der Spitze dieses Unternehmens stehen würde, das habe ich mir damals nicht vorstellen können.

Zwölf Jahre später wurden Sie dann zum CEO ernannt. Seitdem sind Sie viel unterwegs und haben zahlreiche Verpflichtungen. Wie stark können Sie sich heute noch in die eigentliche Entwicklung der Produkte einschalten?

Das ist etwas, was mir nach wie vor sehr am Herzen liegt. Gerade weil ich viel unterwegs bin, sehe ich die unterschiedlichen Anforderungen der internationalen Märkte und kann unserer Entwicklung Feedback geben. Vor allem aber wenn es schwierig wird, wenn wir bei einem Produkt nicht weiterkommen, versuche ich natürlich zu helfen und mitzudenken. Generell ist es mein Anspruch, immer so nahe dran zu sein wie irgend möglich.

Gibt es ein Produkt in Ihrer langen Laufbahn, auf das Sie am meisten stolz sind?

Ja, sogar zwei. Zum einen natürlich die Flachdetektor-Technologie, weil wir dem Wettbewerb damals so weit voraus waren. Das ist jetzt zehn Jahre her und immer noch ein absolutes Highlight für mich. Zum anderen natürlich der Ziehm Vision RFD 3D mit seiner fantastischen Bildqualität. Da haben wir ein Produkt entwickelt, um das uns die ganze Industrie beneidet. Wir sind nach wie vor die Ersten und Einzigen, die ein mobiles 3D-Gerät auf diesem Niveau anbieten.

Abgesehen von den erfolgreichen Produkten, warum sind Sie Ziehm Imaging so lange treu geblieben?

Ich mag die Medizintechnikbranche und die Menschen, die in dieser so hochspezialisierten Welt arbeiten. Auf der anderen Seite fasziniert mich die Technologie. Ein C-Bogen hat so viele Komponenten, die alle funktionieren müssen. Es ist ein gutes Gefühl, Applikationen in der Gesundheitsbranche besser und sicherer zu machen und so den Patienten zu helfen. Das, was Ziehm Imaging für mich so besonders und wertvoll macht, sind seine Mitarbeiter. Unsere Leute stehen hinter dem Unternehmen und hinter dem, was wir tun.

Wenn Sie auf die letzten 22 Jahre bei Ziehm Imaging zurückblicken, wie beurteilen Sie die Entwicklung des Unternehmens?

Als ich bei Ziehm eingestiegen bin, war die wirtschaftliche Situation nicht sehr rosig. Es gab viele Herausforderungen und ein veraltetes Produkt. Herr Ziehm, der Firmengründer, stellte damals neue Ingenieure ein, und ich war einer davon. Die schwierigste Phase war aber das Jahr 2003 nach der Akquisition von Instrumentarium, als wir Teil unseres direkten Wettbewerbs wurden. Das war nicht nur für mich unangenehm, sondern für ganz viele Mitarbeiter. Seit wir jedoch 2004 unsere Eigenständigkeit erlangt hatten, konnten wir uns unter Aton kontinuierlich weiterentwickeln. Insbesondere in den letzten zehn Jahren ging es für Ziehm Imaging kontinuierlich bergauf, und das in allen Bereichen.

Was bedeutet das rasante Wachstum für Ziehm Imaging?

Wachstum bedeutet auf der einen Seite, mehr Kunden glücklich zu machen. Wir waren in Deutschland schon immer stark, aber das Wachstum der letzten Jahre haben wir vor allem internationalen Märkten wie USA, China oder dem Mittleren Osten zu verdanken. Wachstum bedeutet aber auch, dass wir bestehende Arbeitsplätze sichern und neue schaffen können. Ein gewisses Volumen ist zudem auch notwendig, um unsere Technologieführerschaft weiter auszubauen. Einfach gesprochen: Wer mehr will, der muss auch mehr verkaufen. Und da arbeiten wir stetig dran.

Wo geht die Reise hin für Ziehm Imaging?

Durch den gesteigerten Verkauf von High-End-Geräten werden wir in Mitteleuropa als Marktführer weiterwachsen. Insbesondere in diesem Segment herrscht eine große Nachfrage nach 3D-Navigation in der mobilen Bildgebung. Und natürlich werden wir international wachsen – durch neue Geräte, neue Zulassungen in Ländern wie China und Lateinamerika sowie durch unser lokales Vertriebssystem. Die Basis für weiteres Wachstum ist aber vor allem unser breites Produktportfolio. Eine Voraussetzung für Wachstum sind technische Innovationen.

Welche Trends der mobilen Röntgenbildgebung werden künftig eine wichtige Rolle spielen?

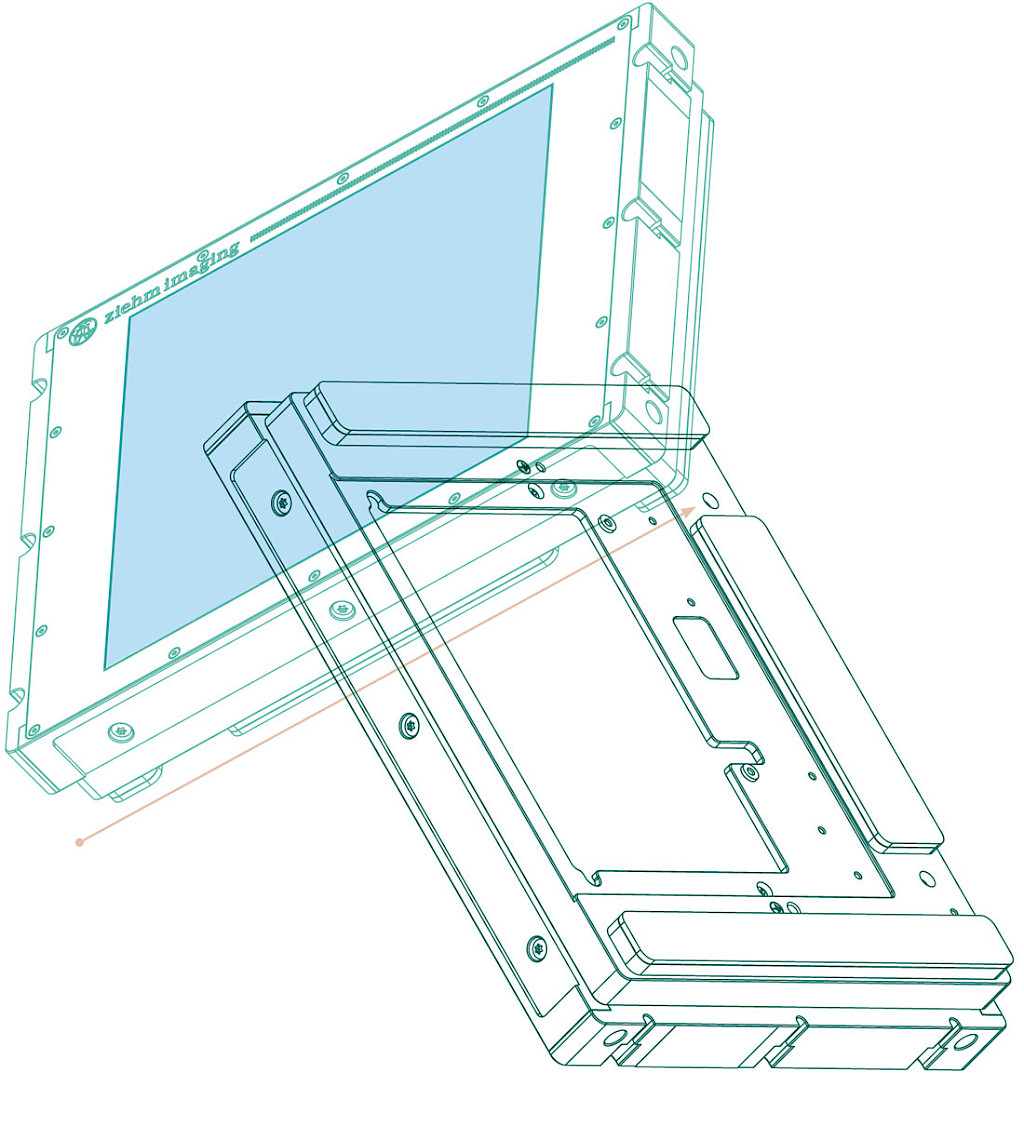

Es tut sich gerade viel im Bereich der interventionellen Chirurgie, also in der Gefäßchirurgie und der Kardiologie. In diesen Feldern wird sich der C-Bogen immer mehr an die Fähigkeiten der Großanlage annähern. Mit unserer mobilen Hybrid Edition, die unter anderem für den Hybrid-OP entwickelt wurde, bedienen wir diesen Bedarf. Entscheidend ist hier die beste Bildqualität, und in diesem Bereich verbessern wir uns durch neue Technologien stetig. Der zweite große Trend ist die intraoperative, navigationsgestützte 3D-Bildgebung. Das Thema ist heute in einigen High-End-Märkten etabliert, aber noch nicht überall in der Welt angekommen. Die Anfänge sind gemacht, dennoch gibt es hier noch sehr viel zu tun. Die engsten Wettbewerber von Ziehm Imaging sind Großkonzerne.

Was sind die Vorteile von Ziehm Imaging gegenüber der Konkurrenz?

Wir konzentrieren uns einzig und allein auf den mobilen C-Bogen. Das macht uns deutlich flexibler. So können wir neue Ideen und Ansprüche schneller umsetzen als die großen Wettbewerber. Und wir sind in der Lage, präziser auf Kundenwünsche einzugehen. Das sieht man ganz gut am Beispiel Flachdetektor. Während wir bei Ziehm Imaging seit zehn Jahren Flachdetektoren einsetzen und bereits die nächste Generation auf den Markt bringen, hat ein Teil der Konkurrenz das bis heute nicht umsetzen können. Wir sind ein gutes Beispiel für den weltweit erfolgreichen Mittelstand in Deutschland: klein, aber spezialisiert und technologisch führend.

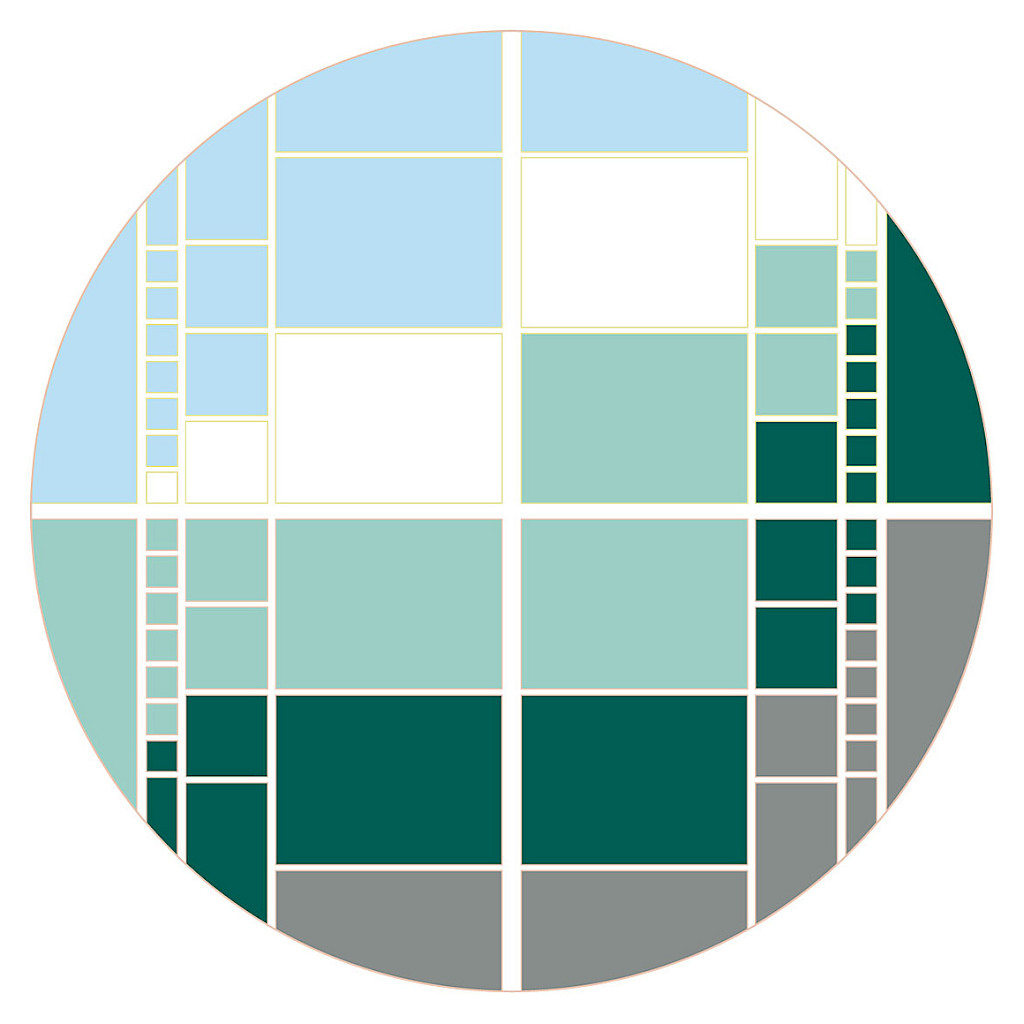

Zehn Jahre Flachdetektor-Technologie – ein Meilenstein für Ziehm Imaging und ein Paradigmenwechsel für den Kunden. Was ist in Ihren Augen der Vorteil der Flachdetektor-Technologie gegenüber dem herkömmlichen Bildverstärker?

Der Flachdetektor ermöglicht eine größere Öffnung des C-Bogens. Damit hat der Arzt mehr Platz am Patienten und kann ungehinderter mit seinen Instrumenten arbeiten. Die Bilder sind absolut verzerrungsfrei, Kontrast und Bildqualität sind zweifellos noch besser als bei den bislang gebräuchlichen Bildverstärkern. Außerdem können wir die Bildgebung intelligenter gestalten und auf der einen Seite mit geringerer Dosis arbeiten, auf der anderen Seite aber auch die Bildqualität verbessern. Alles in allem ist der Flachdetektor ein moderneres Paket, das mehr Möglichkeiten bietet. Das kostet dann natürlich auch mehr als der herkömmliche Bildverstärker. Im High-End-Sektor spielt das keine große Rolle, aber im Low-End-Bereich wird der Bildverstärker aufgrund des günstigeren Preises noch viele Jahre bestehen bleiben.

2006 haben Sie als Vice-President Global R&D die Entwicklung des ersten Flachdetektors bei Ziehm Imaging sicherlich aus nächster Nähe begleitet. Können Sie sich noch an die ersten Diskussionen bzw. Gespräche zu diesem Thema erinnern?

Die Entwicklung reicht noch viel länger zurück. Schon im Jahr 2000 haben wir die ersten Gespräche geführt. Uns war damals allen klar, dass das die Technologie der Zukunft sei. Als Technologieführer hatten wir uns ja auf die Fahnen geschrieben, neue Wege zu gehen, und damals legten wir einstimmig fest, dass wir uns mit der Flachdetektor-Technologie beschäftigen wollten und mussten.

Ziehm war damals der Konkurrenz voraus, die großen Wettbewerber haben lange gebraucht, um nachzuziehen. Macht Sie das stolz?

2006 waren wir sicherlich stolz auf das, was wir erreicht hatten. Heute ist daraus vor allem ein Anspruch geworden, den wir selbst gesetzt haben und an dem wir uns auch messen lassen müssen. Deshalb bleibt es wichtig, immer neue Akzente zu setzen. Der Flachdetektor alleine reicht nicht mehr aus. Es geht nun vor allem um die sinnvolle Integration in unser System und um das, was man mit dem Gesamtsystem dann erreichen kann. Ein sehr gutes Beispiel ist die 3D-Bildgebung: Ohne den Flachdetektor würden wir mit dem C-Bogen gar nicht um den Tisch herumkommen und könnten gar nicht die Bildqualität liefern, die wir heute haben. Sie sehen, am Ende bleibt der Flachdetektor immer ein ganz wichtiges, wenn nicht das entscheidende Element.

Wie ist Ihre Prognose: Welche Detektor-Technologien werden die Zukunft prägen?

Es gibt verschiedene Richtungen für die Zukunft. CMOS wird sicher eine wichtige Rolle spielen. Die Detektoren sind ja jetzt schon auf dem Markt, und verschiedene Hersteller, von den Großen der Branche bis zu Firmen in China, Korea und den USA, setzen sich mit dieser neuen Technologie auseinander. Flachdetektoren setzen bislang auf amorphes Silizium (a-Si). Und auch diese Technologie wird sich in Zukunft noch weiterentwickeln. Gegenwärtig dominiert in unserem Segment immer noch der Bildverstärker, künftig werden aber immer mehr Firmen Flachdetektoren auf den Markt bringen.

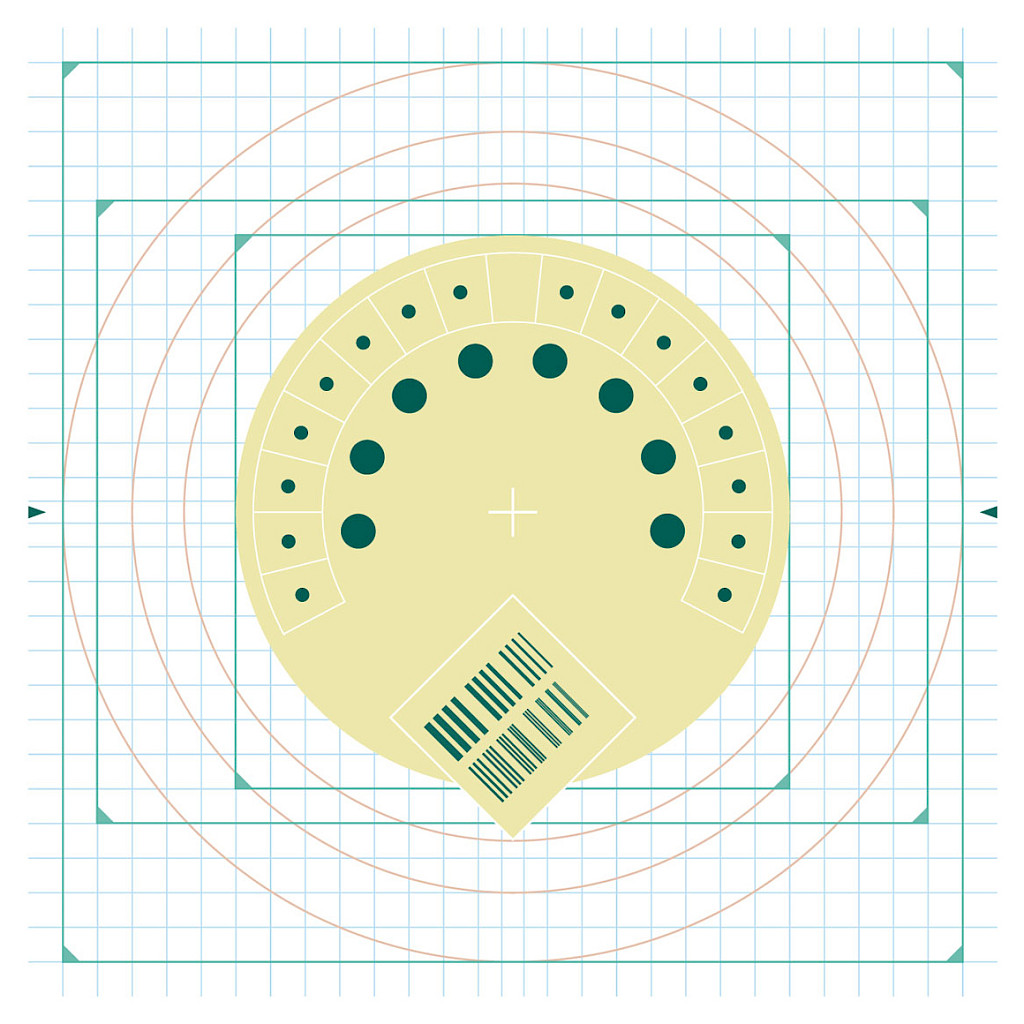

Sie haben eben schon CMOS erwähnt. Können Sie für den Technik-Laien in einfachen Worten beschreiben, wie die neue CMOS-Technologie funktioniert?

Ein CMOS-Detektor ist ein Detektor wie jeder andere auch. Er liefert zuallererst ein Bild. Was CMOS so besonders macht, ist die höhere Empfindlichkeit, die es ermöglicht, bei niedrigerer Dosis kleinere Pixel in gleicher Qualität darzustellen. So lässt sich bei gleicher Dosis eine höhere Auflösung erzielen. Oder man benötigt für die gleiche Auflösung eine geringere Dosis. Man kann das mit den Smartphones früher und heute vergleichen. Mit den Kameras älterer Smartphones ließen sich auch schon passable Bilder machen, aber die neuen Modelle liefern ganz klar Bilder in einer wesentlich höheren Qualität.

Wo sehen Sie die Vorteile von CMOS im Allgemeinen?

Kurz gesagt: Die klinischen Vorteile liegen vor allem in der besseren Bildqualität, der hohen Auflösung und der geringeren Dosis.

Wie lange liebäugeln Sie bereits mit dieser Technologie?

Seit sechs oder sieben Jahren. Es hat lange gedauert, diese Technologie jetzt auch in einem industriellen Produkt umzusetzen. Dazu kam, dass wir uns entschieden hatten, einen ersten eigenen Ziehm-Detektor zu entwickeln. Jetzt sind wir endlich da, wo wir hinwollten: Wir haben einen eigenen CMOS-Detektor, der exakt auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Gab es kritische Stimmen zu CMOS, und was entgegnen Sie diesen?

Die gab und gibt es natürlich. Ich habe von vielen Seiten Kritik oder Zweifel gehört. Am Ende geht es jedoch immer um die herausragende Performance des Panels selbst. Die Branche ist sich einig, dass man mit CMOS-Panels dieselbe Bildqualität mit kleineren Pixeln erreichen kann und so eine höhere Auflösung erhält. Die Kritik bezieht sich meist auf die Wirtschaftlichkeit. Deswegen werden CMOS-Panels vor allem in teuren High-End-Applikationen eingesetzt. Man muss sehen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Im Moment schauen alle gespannt auf uns.

Neben den neuen CMOS-Detektoren wird Ziehm Imaging auch weiterhin auf die bewährte Flachdetektor-Technologie setzen. Was ist der Vorteil der herkömmlichen a-Si-Detektoren?

CMOS ist vor allem sehr wirtschaftlich bei kleineren Formaten. Man kann auch größere Formate damit realisieren, aber je größer das Format wird, desto mehr kommen die Vorteile des a-Si-Detektors zum Tragen. Deswegen werden beide Technologien nebeneinander existieren, und beide werden sich weiterentwickeln.

Und wie endet die Geschichte? Wird sich die modernere CMOS-Technologie im Bereich der mobilen Röntgenbildgebung durchsetzen?

Ja, aber sicherlich nicht für alle Bereiche und Geräte. Es ist ähnlich wie beim Auto. Da gibt es auch ein Einstiegsmodell, einen Mittelklassewagen und ein Spitzenmodell. Nicht jeder wird die Oberklasse wählen, aber wer mit dem Spitzenmodell unterwegs ist, wird im übertragenen Sinne mit CMOS fahren.

Weitere Informationen zum Kepler Universitätsklinikum

Dieses Interview wurde veröffentlicht in Heft 1 (2017).

Download Heft 1 als pdf