Die Zukunft

ist mobil

Fotos

Stephan Minx

Wenn Dr. Sven Seifert den OP betritt, strahlt er vor allem eines aus: Gelassenheit. Die schöpft Seifert aus der Vielzahl an Operationen, die er in den letzten Jahrzehnten erfolgreich bestritten hat. Seit sieben Jahren ist er Leiter der Klinik für Thorax-, Gefäß- und endovaskuläre Chirurgie am Klinikum in Chemnitz und blickt auf mehr als zwanzig Jahre OP-Erfahrung zurück.

Die jahrzehntelange Erfahrung ist es, die Seifert den Habitus des ›Chefs‹ verleiht, ohne ihn dabei unnahbar wirken zu lassen. Seit 1996 arbeitet der Gefäßchirurg mit mobilen C‑Bögen von Ziehm Imaging und ist diesen bis heute treu geblieben. Heute stehen in Chemnitz drei Eingriffe auf dem Plan. Alle finden in Hybrid-Operationssälen statt. Seifert und sein Team starten mit der endovaskulären Versorgung eines Bauchaorten-Aneurysmas (EVAR). Dieser endovaskuläre Aorten-Repair ist einer der Standardeingriffe, die man in den beiden gefäßchirurgischen Hybrid-Operationssälen in Chemnitz durchführt.

Seifert, der das erste Mal 2007 in einem Hybrid-Operationssaal operierte, gehört zu den Pionieren der ›Hybrid-Bewegung‹. Die Idee war, das klassische Operations-Setting mit medizinischer Bildgebung in einem Raum miteinander zu verbinden. So lassen sich nicht nur Risiken und Stress für den Patienten mindern, sondern auch Operationszeiten effizienter gestalten. Mittlerweile sind Hybrid-Operationen bei komplexen Eingriffen mit hohen Anforderungen an die intraoperative Bildgebung zum Standard avanciert. Sie kommen vor allem in der Herz-, Gefäß und Neurochirurgie zum Einsatz. Insbesondere bei Operationen im Bereich der Aorta, die nicht nur riskant, sondern auch zeitaufwendig und strahlungsintensiv sind, biete der Hybridraum enorme Vorteile, sagt Dr. Seifert. Nur dort sei die Kombination der Hygieneklasse 1A mit einer Bildgebung gewährleistet, die man sonst nur in radiologischen Einheiten vorfinde. Das größte Plus: »Der Patient muss nur einmal operiert werden.«

Der mobile Hybrid-Operationssaal

»Seit 2014 verfügen wir in Chemnitz über einen Hybridraum mit festinstallierter Angiografie-Anlage. Direkt daneben befindet sich der Hybrid-Operationssaal mit einem mobilen C‑Bogen«, sagt Seifert. Lange Zeit galt die intraoperative Bildqualität des mobilen C‑Bogens als nicht ausreichend für Hybrid-Anwendungen in der Gefäßchirurgie, in denen es auf die präzise Darstellung selbst kleinster anatomischer Strukturen ankommt. Das habe sich in den letzten Jahren geändert, meint Seifert. »Die Bildqualität mobiler C‑Bögen ist mittlerweile hervorragend.«

Vor allem aber schätzt Seifert, »dass wir mit einem mobilen C‑Bogen in der Lage sind, den Operationsaufbau während des Eingriffs komplett zu ändern und auch mal die Seite zu wechseln.« Außerdem könne der mobile C‑Bogen bei Bedarf auch in einem anderen Raum eingesetzt werden. Die Bildgebung werde so effizienter und damit auch rentabler. Neben der flexiblen Raumplanung sieht Seifert vor allem die wesentlich geringeren Investitionskosten als Vorteil. Die Einrichtung eines Hybridraums benötigt Zeit und größere bauliche Maßnahmen. Der mobile C‑Bogen eröffne dagegen durch seine geringeren Installations- und Betriebskosten auch kleineren oder finanzschwächeren Kliniken die Möglichkeit, einen Hybrid-OP zu realisieren. Technisch biete der mobile C‑Bogen laut Seifert ebenfalls etliche Vorteile für die Gefäßchirurgie: »Gerade die einfache Funktionsweise der Blenden oder das Drehen des klinischen Bildes im Operations-Setting sind für mich ein echter Gewinn.«

Im mobilem Hybrid-Operationssaal des Klinikums Chemnitz steht ein Ziehm Vision RFD Hybrid Edition1, ein mobiler C‑Bogen, der eigens auf den Einsatz im Hybridraum zugeschnitten ist. »Der C‑Bogen hat eine ganz spezielle Form, und wir haben ihn liebevoll Schildkröte getauft.« Seifert bezieht sich dabei auf das moderne Design des Flachdetektors, der mit seiner halbrunden Form tatsächlich ein wenig an eine Schildkröte erinnert. Der Ziehm Vision RFD Hybrid Edition vereine viele Highlights, die er an einem mobilen C‑Bogen besonders schätze. Vor allem die Vollmotorisierung in vier Achsen, die über zwei Joysticks direkt aus dem sterilen Bereich steuerbar ist. »Das ist wirklich ein Feature, das es dem Operateur und seinem Team sehr einfach macht.«

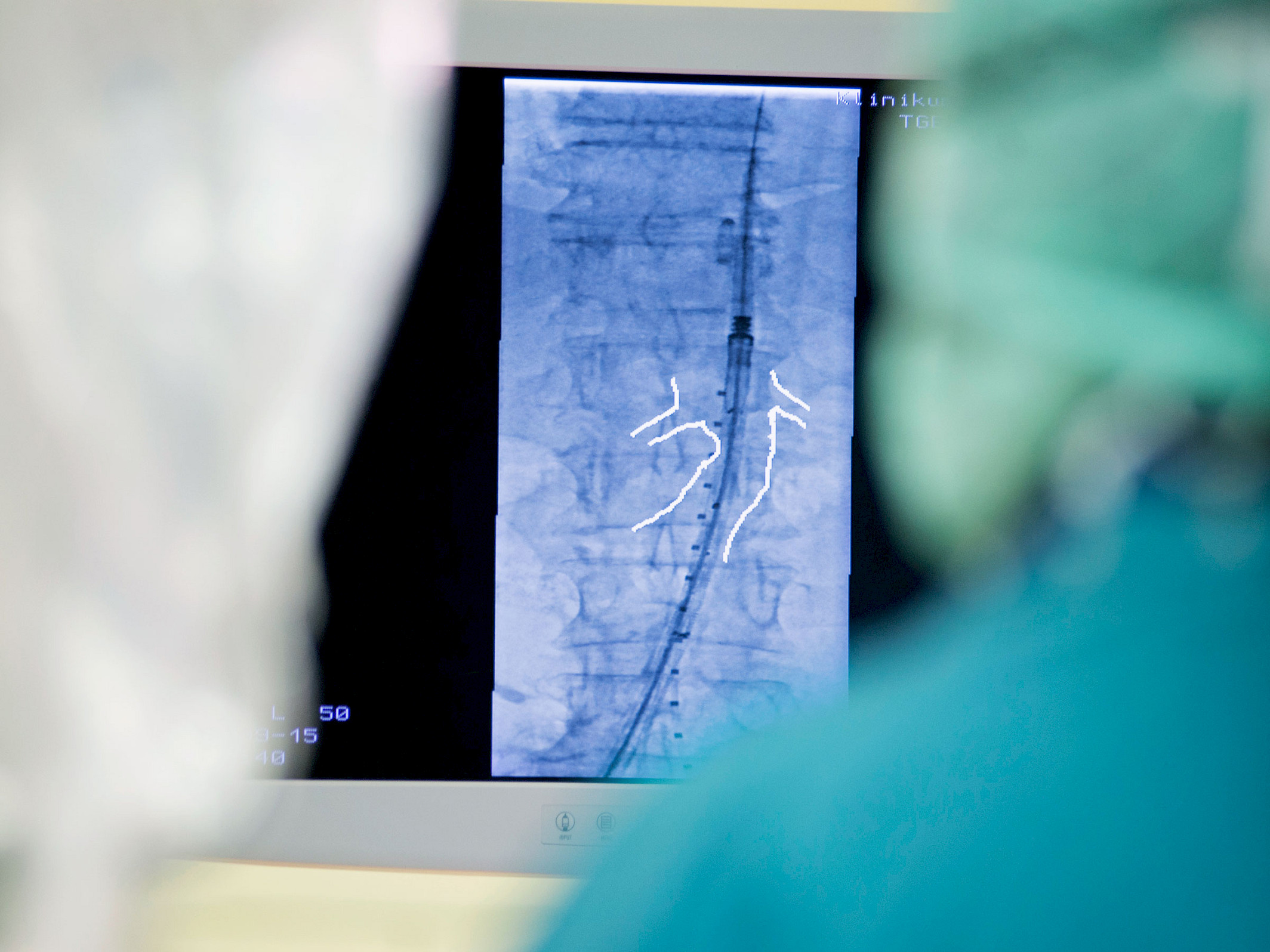

Während der Operation nutzt Seifert den kabellosen Fußschalter, damit er genau dort am Patienten stehen kann, wo es für ihn am sinnvollsten ist. Ändert er seine Operationsposition, nimmt er den Schalter einfach mit. Gerade in einem OP seien Sicherheit und Effizienz ausschlaggebend, meint Seifert. Und nutzt deshalb beim Aorten-Repair gerne das ›Anatomical Marking Tool‹, für ihn ein »kongeniales Zeichenwerkzeug«. Damit könne er im Livebild der digitalen Subtraktions-Angiografie (DSA) genau den Verlauf der inneren Becken-Arterie nachzeichnen. Er nimmt ganz einfach seine Pinzette, um auf dem steril verpackten Touchpad das klinische Bild des C‑Bogens mit der notwendigen Information zu versehen. Seifert markiert sich so eine Art ›Kanal‹, der auf all seinen Monitoren live zu sehen ist und ihm in der überlagerten Fluoroskopie genau zeigt, wo er den Aorten-Stent freizusetzen hat. »Das macht uns vor allem sicherer, dass wir die Prothese richtig platziert haben und bringt den Vorteil einer deutlichen Strahlenreduktion«, sagt Seifert.

Während der EVAR-Prozedur setzt Seifert zur Darstellung des Kontrastes standardmäßig CO2 ein. Das Kohlendioxid wird dabei mit Druck in die Schlagader geleitet, bildet eine Gasblase und schiebt den Blutstrom der Gefäße vor sich her. Im Gegensatz zu herkömmlichem jodhaltigem Kontrastmittel birgt CO2 nicht das Risiko einer allergischen Reaktion. Seifert war einer der Ersten, die CO2 wegen der besseren Verträglichkeit in die klinische Routine gebracht haben: »CO2 als Kontrastmittel kann bei jedem Patienten eingesetzt werden. Es beansprucht weder die Schilddrüse noch wird es über die Nieren ausgeschieden.« Seiferts Idee ist es, in jeder möglichen Operation auf Kontrastmittel zu verzichten und damit das Risiko für den Patienten zu senken. Die Nachfrage nach CO2-Angiografien steigt durch die Zunahme gängiger Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht oder Diabetes. Für viele dieser Patienten kommt der Einsatz von jodhaltigem Kontrastmittel nicht infrage.

Der Ziehm Vision RFD Hybrid Edition bietet aus Seiferts Sicht das optimale Bildgebungssystem für die CO2-Angiografie: »Wir arbeiten mit einem der wenigen Geräte, das eine Sofortinvertierung des Subtraktionsbildes vornimmt, sodass wir den Kontrast optimal darstellen können.« Die schnelle Invertierung des negativen Kontrastes, also die Möglichkeit, das CO2 innerhalb der Gefäße schwarz zu visualisieren, lässt die Angiografie-Bilder in der für den Operateur gewohnten Weise erscheinen. Die Abschlussaufnahme der Operation zeigt laut Seifert die gute Qualität der CO2-Angiografie mit dem Ziehm Vision RFD Hybrid Edition: »Wir haben es geschafft, den Stent-Graft sicher zu platzieren, und das ohne Einsatz von herkömmlichen Kontrastmitteln.«

Seifert schließt den Eingriff, der trotz stark verkalkter Gefäße und der schwierigen Morphologie der Operationsstelle erfolgreich verlaufen ist, zufrieden ab. Dem Patienten bleiben ein postoperativer Kontroll-Scan und eine mögliche weitere Operation erspart. Seiferts Fazit ist eindeutig: Seine ›Schildkröte‹ hat hervorragende Arbeit geleistet. Und sein Ausblick? »Die Zukunft«, so Seifert, »gehört dem mobilen Hybrid-Operationssaal. Der mobile C‑Bogen mit der Bildqualität, wie wir sie heute erlebt haben, bildet eine platz- und kostensparende Alternative zur festinstallierten Großanlage.«

Disclaimer

1

Der Ziehm Vision RFD Hybrid Edition stellt ein Optionenpaket aus verschiedenen Hardware- und Software-Features für den Ziehm Vision RFD dar.

Informationen zum Klinikum Chemnitz

Informationen zum Ziehm Vision RFD Hybrid Edition

Diese klinische Story wurde veröffentlicht in Heft 1 (2017).

Download Heft 1 als PDF